Die Arbeit der Forschungsstelle

Die Erfassung, Erschließung und exemplarische Edition des Briefwechsels aller führenden Theologen der Kurpfalz, Württembergs und Straßburgs in den Jahren von 1550 bis 1620 soll die skizzierten Zusammenhänge erhellen. Es werden Theologieprofessoren der Universitäten Heidelberg und Tübingen sowie der Straßburger Akademie, ferner die territorial oder kirchengeschichtlich bedeutsamen Superintendenten und Hofprediger in dem betreffenden Zeitraum berücksichtigt. Es handelt sich um mehr als 200 Personen mit ca. 35.000 Briefen. Davon sollen die tausend wichtigsten Briefe ediert und kommentiert werden. Diese große Menge Quellenmaterial ist nur zu bewältigen, indem der größere Teil lediglich rudimentär erfasst, ein weiterer Teil als Reproduktion der handschriftlichen Vorlage wiedergegeben sowie eine noch begrenztere Auswahl transkribiert geboten wird. Die wichtigsten Briefe sollen ediert und kommentiert werden.

Briefdatenbank: https://thbw.hadw-bw.de/

Bedeutung der Theologenbriefe

Eine Auswertung der Briefe dieses Zeitraums eignet sich in besonders guter Weise, um die Konfessionalisierung und ihre Folgen in der Frühen Neuzeit zu klären. Korrespondenzen sind eine besonders ertragreiche Quelle, wenn man nicht nur die Briefwechsel einzelner Personen erschließt, sondern möglichst vollständig die Briefe bestimmter Personengruppen in ausgewählten Regionen in klaren Zeiträumen in den Blick nimmt. Dann lassen sich Netzwerke erschließen und werden Muster allgemeiner Gültigkeit leichter sichtbar. Da Theologen bei der Herausbildung der Konfessionen eine Schlüsselrolle gespielt haben, geben ihre Briefe in besonderem Maß Auskunft über Motive und Mechanismen der Konfessionalisierung.

Warum der Südwesten?

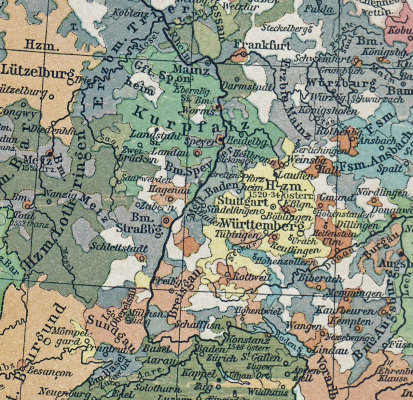

Zwischen 1550 und 1620 entwickelten sich im Südwesten des Reiches drei konkurrierende Modelle der Reformation: ein lutherisches (Württemberg, Universität Tübingen), ein reformiertes (Kurpfalz, Universität Heidelberg) und ein „oberdeutsches“ (Straßburg).

Diese unterschiedlichen konfessionellen Ausprägungen des Protestantismus im Südwesten beeinflussten sich gegenseitig intensiv, insbesondere indem sie sich verstärkt voneinander abgrenzten. Sie hatten aber auch eine überregionale, ja internationale Ausstrahlung. Das Straßburger reformatorische Modell prägte z.B. die Reformation Calvins, der Tübinger Theologe Jacob Andreae spielte eine führende Rolle bei der lutherischen Bekenntnisbildung im gesamten deutschsprachigen Raum und das kurpfälzische Reformiertentum mit der Universität Heidelberg entwickelte sich zu einer politischen Bastion sowie einem intellektuellen Zentrum des Calvinismus in Europa bis 1620. So hat diese Region einen wesentlichen, noch immer nicht ausreichend gewürdigten Beitrag zur europäischen Reformationsgeschichte geleistet.

Beitrag zur Historiographie der Frühen Neuzeit

Die Zeit zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Dreißigjährigen Krieg hat in den letzten Jahrzehnten besondere Aufmerksamkeit in den Geschichtswissenschaften gefunden. Denn seit den 1980er Jahren ist die bis dahin herrschende Deutung, dass der Weg in die Moderne im Wesentlichen als Säkularisierung, das heißt als Rückgang der Relevanz und Normativität von Religion für Staat und Gesellschaft, zu beschreiben sei, grundlegend in Frage gestellt worden. Vielmehr sei die infolge der Reformation einsetzende Konfessionalisierung ebenfalls ein eminent modernisierender Vorgang gewesen. Eine genauere Bestimmung des Verhältnisses von Säkularisierung und Konfessionalisierung ist gegenwärtig eine zentrale Frage der Historiographie der Frühen Neuzeit. Sie hat auch erhebliche Implikationen für die Deutung der Entstehungsgeschichte der westlichen Zivilisation insgesamt, bis hin zur gegenwärtigen Frage der Rolle der Religion in der Öffentlichkeit.