Zur Geschichte der Forschungsstelle

Im Zusammenhang mit Philipp Melanchthons 400. Geburtsjubiläum 1897 wurde erstmals eine kritische Neuausgabe seines Briefwechsels beschlossen und in Angriff genommen. Doch ließen im folgenden eine Verkettung widriger Umstände im personellen Bereich und nicht zuletzt zwei Weltkriege den Plan scheitern. Erst nach dem 400. Todesjahr Melanchthons 1960 wurde das Projekt wieder aufgegriffen: Heinz Scheible entwarf nach umfangreichen Recherchen und gründlicher Sammlung des Materials (9722 Briefe) ein detailliertes Konzept für die Durchführung des Projektes. Demnach wird die kritische und kommentierte Gesamtausgabe des Briefwechsels Melanchthons in zwei Teilen und damit zwei Stufen realisiert: dem Regestenwerk und der kritischen Textedition. Die erste, grundlegende Phase der Projektierung wurde von der Badischen Landeskirche und der Fritz Thyssen Stiftung finanziert.

1963 gründete Heinz Scheible im Auftrag seines Lehrers Heinrich Bornkamm in Heidelberg eine Melanchthon-Forschungsstelle, die 1965 auf Antrag von Heinrich Bornkamm in die Arbeitsvorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde. Der Aufbau zu einem funktionsfähigen Spezialinstitut mit seit 1969 zwei, seit 1985 drei wissenschaftlichen Planstellen und einer dreiviertel Stelle für Verwaltung und wissenschaftliche Hilfsarbeiten, mit studentischen Hilfskräften, einer sorgfältig ausgewählten Spezialbibliothek und einem PC-Netzwerk erfolgte kontinuierlich.

Zum 500. Geburtstag Melanchthons 1997 konnte die Melanchthon-Forschungsstelle das Regestenwerk des Briefwechsels in acht Bänden und die ersten beiden Bände der Textedition sowie zahlreiche Einzelpublikationen aus dem Bereich Humanismus und Reformation vorweisen. Mit dem Erscheinen der Addenda und Konkordanzen, des Ortsregisters und des Personenindex ist das Regestenwerk abgeschlossen. Seit 1991 erscheinen Textbände. Die Arbeit an der Textedition ist nun die wesentliche Aufgabe der Foschungsstelle und wird kontinuierlich und zügig vorangetrieben.

Im Jahr 2010, in dem des 450. Todestages Melanchthons gedacht wird, gelingt der Schritt ins Internet; die bisher gedruckt erschienenen Regesten werden in einer Datenbank mit verschiedenen Suchmöglichkeiten online gestellt und stehen den Benutzern kostenlos zur Verfügung.

Die Ausgabe ‚Melanchthons Briefwechsel’

Die Regesten

Das Regestenwerk mit Registern und Handschriftenverzeichnis. Die Regesten sind deutsche Inhaltsangaben; sie bieten eine erste Erschließung durch Verständnishilfen und exakte Datierungen. Briefe, Gutachten, Vorreden und verwandte Schriftstücke aus den Jahren 1514 bis 1560 werden inhaltlich erschlossen, kommentiert und Verbindungen aufgezeigt (Bde. 1-9). In eigenen Indexbänden werden die im Briefwechsel vorkommenden Orte (Bd. 10) und Personen (Bde. 11-16) behandelt. Diese Reihe von 'Melanchthons Briefwechsel' ist abgeschlossen.

Die Edition

Die kritische Edition der Briefe will die vorwiegend lateinischen, aber auch deutschen und griechischen Texte leserfreundlich und ohne störendes Beiwerk präsentieren, wobei aber dennoch jede Ergänzung erkennbar sein soll. Die logische (nicht historische) Interpunktion soll das Verständnis der Texte erleichtern. Aufgabe des Editors ist aber nicht allein, die Texte zu präsentieren, sondern auch die handschriftliche und gedruckte Überlieferung vollständig aufzulisten und zu charakterisieren sowie die Texte textkritisch in drei Apparaten aufzubereiten:

- einem Apparat für die Entstehungsvarianten bei Erhaltung des Autographs;

- einem für die Textkritik im engeren Sinne, besonders nur abschriftlich überlieferter Texte;

- einem Apparat für die Wirkungsgeschichte in den Fällen, wo frühere Editoren einen verfälschten, aber allgemein rezipierten Text geboten haben.

In Apparaten werden die Entstehungsgeschichte, Textkritik und Wirkungsgeschichte dokumentiert sowie Quellen, Zitate und literarische Anspielungen nachgewiesen. Inzwischen liegen 24 Bände mit den Texten der Jahre 1514– März 1555 vor. Einen besonderen Schwerpunkt bildet darüber hinaus der Nachweis der Zitate und literarischen Anspielungen in einem vierten Apparat, einem weiteren Teil des Kommentars. Die hier nachgewiesenen Quellen werden durch Indizes am Ende jedes Bandes erschlossen.

Die Satzherstellung der Ausgabe mit den erwähnten zeilenbezogenen Apparaten und Registern erfolgt durch die wissenschaftlichen Bearbeiter selbst mit Hilfe von TUSTEP (Tübinger System von Textverarbeitungs-Programmen). Die kodierte Datei als Druckvorlage entsteht im Laufe der wissenschaftlichen Bearbeitung. Dadurch ist einerseits die Konsistenz des bearbeiteten Textes gewährleistet, andererseits werden der Korrekturaufwand und die Druckkosten verringert.

Editionsbeispiele

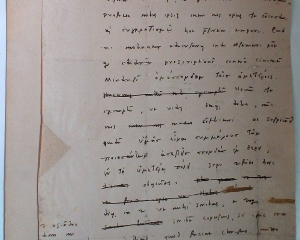

Die Präsentation eines Stückes in MBW erfolgt nach einem festen Schema. Die Titelzeile mit Nummer, Absender, Adressat, Ort und Datum wird aus dem Regestenwerk übernommen. Im sich daran anschließenden Vorspann wird die komplette handschriftliche und gedruckte Überlieferung des Textes aufgelistet. Bevor der Text des eigentlichen Briefes beginnt, wird in der sogenannten „Text aus“-Zeile darüber informiert, aus welchem Überlieferungsträger die Edition erfolgt.

Hier seien die am häufigsten vorkommenden Fälle geschildert:

Sollte das Autograph oder die Ausfertigung eines Briefes erhalten sein, erfolgt die Edition natürlich daraus. Korrekturen und Veränderungen im Original werden im sogenannten entstehungsgeschichtlichen Apparat (E) verzeichnet.

Ist eine Abschrift die Vorlage, werden wichtige Varianten anderer Abschriften im textkritischen Apparat (T) aufgeführt. Ein wirkungsgeschichtlicher Apparat (W) dokumentiert Textänderungen in den Briefausgaben des 16. Jahrhunderts und im „textus receptus“. Zitate, Anspielungen und im Text erwähnte Schriftstücke werden nach Möglichkeit identifiziert und im Quellenapparat (Q) angegeben.

Der edierte Brieftext übernimmt dabei auch wieder die Paragrapheneinteilung des Regests.

|

|

|

|---|---|---|

| Autograph | Brieftext | Edierter Text mit Markierungen |

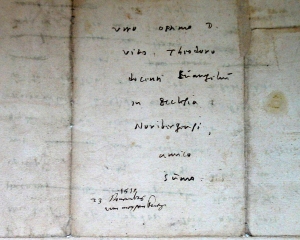

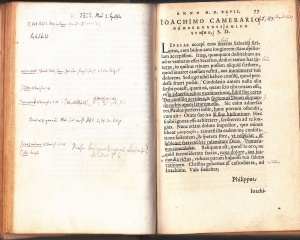

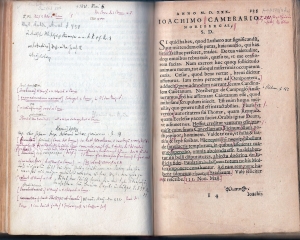

Eine besondere Gruppe von Autographen bilden die Briefe Melanchthons an seinen lebenslangen Freund Joachim Camerarius, welche in der Bibliotheca Vaticana aufbewahrt werden (Rom Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Chis. J VIII 293 und 294).

Nikolaus Müller (1857-1912), später Professor für Kirchengeschichte in Berlin, hatte während seiner Zeit als Stipendiat des Deutschen Archäologischen Instituts, den Handschriftenband genau kollationiert. Er ließ ein Exemplar der Ausgabe von Melanchthonbriefen, die Joachim Camerarius 1569 veranstaltet hatte, aufteilen und nach jedem Blatt eine Leerseite einschießen. In dieses Exemplar trug er dann penibel in einer besonderen Kurzschrift alle Abweichungen, die er beim Vergleich des Druckes mit den Autographen feststellte, ein. Fast alle Streichungen, die von Melanchthon stammen, hat er am Original entziffern können und in dieses Handexemplar eingetragen. Anhand der Tinte konnte er unterscheiden, ob eine Streichung bereits durch Melanchthon oder erst durch Camerarius erfolgt war. Dieses Handexemplar ist heute noch in der Forschungsstelle vorhanden und wird bei der Edition der Camerarius-Briefe zu Rate gezogen.

|

|

|---|

Edition einer Vorrede

287 Stücke in MBW sind Vorreden, von diesen stammt der weitaus größte Teil von Melanchthon. Einige Vorreden hat er für andere verfasst, doch die meisten sind unter seinem eigenen Namen erschienen. Da der Erstdruck damit quasi das Original ist, wird dieser für die Edition zugrunde gelegt. Das Titelblatt des Erstdrucks wird diplomatisch wiedergegeben, die Textkonstitution erfolgt nach den auch sonst für MBW geltenden Regeln. Die zunehmende Digitalisierung von Drucken der frühen Neuzeit erleichtert den Zugang zu den Exemplaren erheblich.

Literatur:

Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Heinz Scheible und Christine Mundhenk. Stuttgart-Bad Cannstatt, Verlag Frommann-Holzboog, 1977 ff.

Walter Thüringer, Die Melanchthon-Forschungsstelle Heidelberg. Gründung, Entwicklung, Ertrag, in: Dona Melanchthoniana. Festgabe für Heinz Scheible zum 70. Geburtstag, hrsg. von Johanna Loehr, Stuttgart-Bad Cannstatt, Verlag Frommann-Holzboog, 2001, S. 521-536.

Christine Mundhenk, Melanchthons Briefwechsel. In: Volker Sellin, Eike Wolgast und Sebastian Zwies (Hrsgg.), Die Forschungsvorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1909-2009. Heidelberg, Universitätsverlag Winter 2009, S. 155-161.